死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、亡くなった後に発生する葬儀や役所への届け出等、死亡に伴って発生する様々な手続き(財産承継を除く)を依頼する契約です。

では実際に死後事務委任契約を検討した方が良い方とはいったいどんな方でしょうか。

ご家族のいらっしゃらない「おひとり様」

※ご家族がいらっしゃらなければ、市町村が火葬はしてくれますが、あくまで遺体をそのままにしておけないから、という意味での措置です。

よって身寄りの無い方が無くなると、最低限の火葬はされますが当然葬儀もありませんし遺品整理を国がやってくれるという事もなく、大家さんをはじめ色々な方に多大な迷惑をかけてしまう可能性が高くなります。

ご家族はいるけれど疎遠であったり、ご事情があって亡くなった後の事を頼めないといった方

ご家族はいるけれど、疎遠になってしまっていて死後についても何もしてもらえないと思う…ですとか、海外に住んでいて何かあってもすぐに帰ってこられないので、急ぎの対応が必要な自分の死後の遺体の搬送や葬儀については誰かに依頼しなければいけない…、また子供はいるが障害があって死後事務は無理だと思う、というようなご事情の方など、あえてご家族では無い専門家に死後事務を依頼しておく事で安心感を得られる、という事もあります。

お子様のいないご夫婦「おふたり様」

※夫婦の一方が亡くなった時点で残されたパートナーもかなり高齢である事がほとんどです。その時点で認知機能の衰えがある事もあります。その認知機能の衰えたパートナーが一人で死後事務を全てこなすのは難しいです。

もし残されたパートナーの方に認知機能の衰えが無くても、長年連れ添った配偶者が亡くなり、ただでさえお気持ち的に疲弊している状態で、高齢の方がお子様等のサポートなく、お一人で死後事務を全てこなすはかなり大変です。ですからパートナーに負担をかけないように、と死後事務委任をする方もいらっしゃいます。

死後事務の委任内容

以下のような事務を死後事務委任契約で依頼する事が出来ます。(当事務所でお受けしている委任事項の例)

役所や税務署への諸々の届け出

・死亡届 ・戸籍関係 ・埋火許可証の受領 ・健康保険や年金の手続き

・免許証の返納 ・住民税や固定資産税の納税 など

ご遺体の引き取り手配、葬儀や火葬に関する手続き

病院、医療施設の退院・退所の手続き、支払い

納骨・墓じまい(永代供養墓の手配など)

住居関連の手続き

・遺品整理など住居の撤去 ・未払い家賃の清算

・賃貸物件の引き渡し日までの管理 など

ペットの引き取り先への引き渡し

その他

公共サービスの解約や清算(水道、ガス、電気など)

定期課金サービスの解約やSNSアカウントの削除など

知人友人、関係者への連絡(葬儀に呼ぶ場合と葬儀後の連絡のみの場合とあり) など

死後事務契約ではサポートできない事

死後事務委任では財産の承継(相続)や身分に関する事柄は委任できません。

財産の承継:相続・遺贈・遺産分割の事について

身分に関する事:認知や遺言執行者の指定など

財産の承継や身分に関する事は遺言書に残すか、渡す相手との死因贈与契約を結んでおく必要があります。

遺言書の作成(遺言執行者の指定も含め)と死後事務委任契約を併せてやっておくことで、死後の対策は万全に近いものとなります。

死後事務委任契約を依頼する相手

死後事務委任契約を行うのに資格は必要ありません。極端に言えば誰でも契約を締結する事が出来ます。

ですから大変な事務である事をご理解いただいた上で知り合いの方やご友人と契約を締結する事が出来ないわけではありません。

ですが、死後事務委任は併用して任意後見契約を締結したり、遺言書の作成が重要であったり、そもそも他の制度を併用する事が必要か、といった知識やコンサル的要素も必要になる事があります。

そういった時に他の制度の知識も網羅し、その方に合った制度のご提案が出来る事、また契約書のみならず、遺言書など法的に重要になってくる書類の作成まで一括して相談しながら対応してもらえる専門家に依頼して頂きますと、ご本人の安心感にもつながるかと思います。

当事務所におきまして対応させて頂くのは国家資格者である行政書士です。「町の法律家」と言われる行政書士は書類の作成に関してプロです。ご相談から書類の作成、死後事務の手続きも全て国家資格者によって行われる事になりますので、ご安心頂けるかと思います。

また、死後事務委任契約はご家族ではない者が死後の手続きをする特殊な形態ですから、金融機関やその他の役所や業者等とやり取りをするにあたり、国家資格者が対応する事で相手側の信頼も得られやすいですから、死後事務の遂行が円滑に進めやすくなります。

死後事務委任にかかる費用

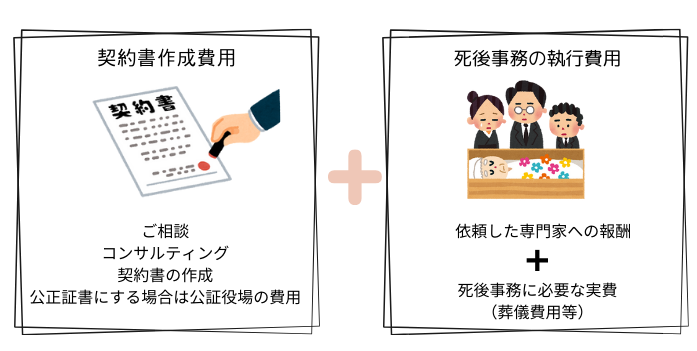

死後事務委任にかかる費用は士業に依頼した場合、一般的には大きく分けると以下の2つに分ける事が出来ます。

(そのほか入会金などがかかる団体や企業等もあるようです)

(そのほか入会金などがかかる団体や企業等もあるようです)

契約書の作成までにかかる費用

一般的に士業であれば死後事務委任契約書の作成は20万円までにおさまるところが多いようです。業者によってはもっとかかるところもあり、費用は開きがあります。

当事務所では死後事務委任契約書作成の報酬は15万円です。遺言や任意後見、みまもり契約等、他の制度も併せて契約される場合には別途費用となりますのでお見積りとなります。併せてご契約の場合にはそれぞれ個別にご依頼されるよりも料金がお安くなります。

依頼した専門家の報酬

実際に死後事務を行う報酬ですが、士業ですと5.60万円~100万円以内で収まる事が多いです。業者によっては100万円を超えることもあるようです。

当事務所では、個別に依頼内容をお選び頂く場合にはその個別項目ごとの加算となります。当事務所規定の委任項目の中から10個以上まとめて死後事務のご依頼を頂く場合には総額から5%引いた金額となります。概ね50~70万円となります。当事務所規定の委任事項以外の特殊な事項は内容によりお受け出来かねます。

死後事務に必要な実費

死後事務委任契約で何を依頼するのか、またご本人の希望(例えば葬儀はどの位の規模にするのか、など)によって全く違ってきます。

当事務所の費用についてですが、こちらの実費に関しましては葬儀の規模はどの程度のものにするのか、墓じまいなのか、既存の墓への納骨なのか等、ご希望の内容により全く変わってきますのでお打ち合わせ後のお見積りとなります。

公正証書

公正証書にする場合には公証役場に支払う実費として14000円ほど(11000円が公証人の手数料、3000円が謄本費用)がかかります。

この他、併せてみまもり契約や任意後見、遺言書の作成などを依頼する場合にはその分の契約書の作成費用や報酬、公証役場の費用等がかかります。

当事務所におきまして、死後事務委任契約に併せてご依頼を頂く事の多い公正証書遺言、任意後見、みまもり契約や財産管理契約、遺言執行等は、単体でそれぞれご依頼を頂いてそれを全て足した費用よりも、併せてご依頼を頂く方がずっとお安い金額になります。費用はこちらからご確認いただけます。

死後事務委任契約書は必ずしも公正証書にしなければいけない書面ではありませんが、当事務所では相続人やご家族がいらっしゃる場合には必ず公正証書作成とさせて頂いております。(完全なおひとり様の場合には任意とさせて頂きます)

死後事務委任契約を公正証書にする理由

死後事務を執行する際、ご依頼者様(委任者)の相続人の方には当職から死後事務委任契約を締結した旨や趣旨を説明させて頂いております。

またトラブル防止のため、死後事務委任契約を締結させて頂く時には、ご家族にご同意を得て頂くようにしております。

ですが、やはり死後事務委任契約にはそれなりの費用が伴う事から、相続人の方にしますと、相続分が減ってしまうというお気持ちが生じ、そんな契約は聞いていないと仰る可能性も否定できません。

そうしますと、ご本人のご意向に沿った死後事務がスムーズに進められなくなる可能性があります。証明してくれるはずのご本人が亡くなられた後ではなおさらです。

遺体の搬送や葬儀、火葬などはのんびりしている時間がありません。亡くなられた後、スムーズに事務を執行することが当職の役目です。

公証人が契約書を作成する場合、委任者・受任者の双方に契約内容が合っているかを確認しながら進められていきます。公証人が契約内容を委任者・受任者に読みきかせ、事実の相違があれば作成はできません。

公正証書しているという事は即ち受任者のみならず委任者本人も納得して契約を締結した、と委任者の相続人や関係者、その他の第三者に証明する事が出来ますのでトラブルを防げます。また、公証役場で保管されますので、内容が改ざんされたりしていない、という証明にもなります。

よって当事務所では死後事務委任契約は、トラブルを防ぎ、スムーズに死後事務を執行するため、ご依頼者様にご家族、相続人がいらっしゃる場合には公正証書によるものとさせて頂きます。

一般的には死後事務委任契約をする事でかかる費用はご相談から契約、死後事務委任完了まで、トータルすると200万円~250万円ほどを目安にすると良いかと思います。ただ、あくまで目安ですので契約内容をコンパクトにする事によりこれより安くなる事もありますし、ご希望の内容(高額な葬儀など)によっては高くなる可能性もあります。

死後事務執行費用の確保

執行費用については、死後に専門家の報酬と実費部分の全額が確保されていなければ死後事務契約の遂行が出来ない為、その費用をどのように確保するのかは色々な選択肢があります。

契約の段階で死後事務受任者に死後事務執行に必要な金額を先に預託しておく

(死後事務の終了後に残った部分についてどうするかは遺言書などで定めておくと良い)

生命保険を使って、受取人を死後事務受任者に変更したり、死後事務の受任者を受取人として生命保険に入る(終身保険など)ただ、この場合受取人を専門家に変更できるか否か、保険会社によって、また入っている保険の内容によって違ってくるため事前の保険会社への確認など必須になります。

遺言書を併せて作成し、遺言執行者に死後事務の受任者を指定します。これにより、死後事務受任者はご本人の死後、遺言執行者として遺産から死後事務執行費用を清算する事が出来、残った部分をご本人の希望により相続処理、または贈与や寄付などの処理をします。

ただこの場合、死後の遺産で死後事務執行費用の全額の確保が出来ない場合、死後事務が遂行できなくなります。

ですから、死後事務委任契約をした段階で死後事務委任執行費用専用の口座を作り、そこに費用を預けておく、という風にしておくとご本人の管理もしやすいかと思います。

当事務所におきましては、事前にお預かりする預託のパターン、もしくは公正証書遺言作成(遺言執行者を当職にご指定頂く事となります)を一緒にご依頼頂き、相続費用から清算させて頂くパターンのいずれかでお受けしております。※執行費用の確保が出来なかった場合には自動的に死後事務委任契約は解除になってしまいます。

併せて考えたい制度

死後事務委任契約を依頼したい方はそれなりのご事情がおありかと思います。

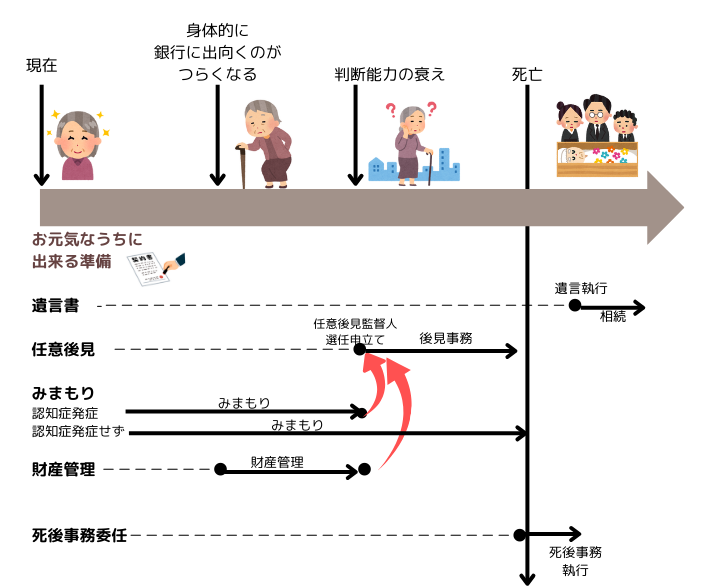

そういった場合、死後事務委任契約と併せて以下のような他の制度を検討して頂くと良いかと思います。

まずは必要となるタイミングと制度をイラストで見て、相互関係を検討してみましょう。

(スマホの方はイラストをクリックするか、指でイラストを広げるようにすると大きくなります。)

併せて考えるべき制度① 遺言書+遺言執行

遺言を併せて考えるべき最も大きな理由の一つとして、死後事務委任の受任者では亡くなられた後の相続財産の処分は出来ない、という事があげられます。

ですから、死後事務委任契約を締結するタイミングで一緒に遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておきます。遺言執行者は相続財産の承継についての権利がありますので、死後事務委任契約の執行費用でかかる費用以外の残った資産についての手続きをしてもらう事が出来ます。

相続人のいない方でしたら、そのままだと国庫に帰属しますが、せっかくご自身の人生で一生懸命作りあげてきた資産ですから、遺言でお世話になった方に遺贈したり、団体に寄付されるという選択肢も素敵だと思います。

そして遺言執行者を死後事務委任の受任者と同じにしておけば、死後事務委任執行費用を相続財産から清算する事が出来、また相続手続きも同じ人が行うのでスムーズに進められるため安心です。

逆に遺言書では財産の承継等の法律で決まっている一定の事由のみにしか法的効力を生じさせることが出来ず、死後事務を遺言書で誰かにお願いすることは出来ません。

ですから、遺言書と死後事務委任契約でそれぞれ足りない部分を補い合っている関係といえます。

併せて考えるべき制度➁ 任意後見

任意後見を考えるべき最も大きな理由が死亡届です。

死後事務委任の受任者では「死亡届」を出すことが出来ません。法律で認められている死亡届を出す事が出来る人に含まれていないからです。

任意後見契約を締結していれば、任意後見人が死亡届を出すことが出来ます。

任意後見とは

お元気なうちにご自身の信頼できる人を任意後見人とし、任意後見契約を締結します。ご本人の判断能力が衰えたら、任意後見人に財産の管理や身上監護(医療、介護など)の手続きを任せられるものです。

ご自身の判断能力が衰えてきてしまった時の身の回りの手続きなどをお願いしておける任意後見契約は、おひとりさま、お子様のいらっしゃらないおふたり様、またお近くにご家族がいらっしゃらずに死後事務委任契約を締結される方にはある意味必須かと思います。

任意後見契約について詳しくはこちらからも見て頂けます。

併せて考えたい制度③ みまもり契約

みまもり契約を考えるべき一番の理由は認知症対策と孤独死の予防です。

高齢の方がご自宅でお一人で過ごしているうちに、認知症が進んでしまう事があります。近くで見ていてくれる家族がいなければそのままどんどん進行して、そこに付け込んだ悪徳商法や詐欺にひっかかってしまうリスクもとても高くなります。財産管理も出来ませんので生活にも支障が出てきます。

ですから継続的な連絡や訪問で認知機能に衰えが無いか判断してくれる人がいる事が大切です。

また、おひとりで暮らしていて、体調不良になった時にご自分では病院にも行けず、電話も出来ず、気が付いたら孤独死という事も無いわけではありません。孤独死の後、すぐに気が付いてもらえなかった場合、家の退去一つにしても特殊清掃が必要になったりしてとても大変な事になります。

ご自身も、最期がそんな想像もしたくないような最期になるのは避けたい、また迷惑はかけたくないと思われると思います。

そんな場合にもみまもり契約があれば、決まったいつものお約束の日に電話に出ない、となれば異常事態と判断して何らかの対処してもらえます。毎日電話をするという契約ではないでしょうから、万全ではありませんが、電話に出られないのは実は体調不良で動けない状態で寝込んでいた、といったような時にも気が付いてもらえるきっかけにもなり得ますので、少なくとも孤独死の予防の一つにはなります。

当事務所におけるみまもり契約では、代表の女性行政書士による月に数回のお電話、月に数回の訪問(いずれも頻度はご本人の状態や契約内容による)だけではなく、色々な相談にも乗らせて頂きますので、認知機能に変化が無いか留意しながら会話やご相談の内容から詐欺などに合われていないか、といった事にも気を配ります。

ご家族がいらっしゃるけれど遠方なのでみまもり契約をする、という場合には定期的にご家族への報告も致します。

緊急時の駆けつけや病院の付き添いなども対応可能です。

当事務所における死後事務委任契約の委任事項と個別の執行報酬

当事務所では、死後事務委任契約のご依頼を頂く場合の執行報酬は以下個別項目ごとの加算となります。

概ね、執行報酬額は50~70万円となる事が多いですが、委任内容によって変わりますので目安としてお考え下さい。

当事務所規定の委任事項以外の事務につきましては内容により対応可能な事もありますのでご相談下さい。

(特殊な事項はお受け出来かねます。)

※以下の費用は執行報酬ですので別途実費がかかります。

遺体の引き取り 搬送の手配

120,000円

施設や病院で亡くなられた時のご連絡を当職が受け、その後ご遺体の引き取り、搬送の手配を致します。施設入所や入院のタイミングで、「何かの時には死後事務委任契約の受任者に連絡してください」と伝えておき、認知しておいて頂く事で、連絡やその後の事務の遂行がスムーズなため、事前に入院手続きや施設に入所する際には同席します。(まだ亡くなられている訳では無い為、死後事務としてではなく、事前の準備として日当10,000円がかかります)

死亡診断書の受け取りと死亡届の提出、戸籍関係の手続き

30,000円

前述したとおり、死後事務委任契約だけでは死亡届が提出できませんので、任意後見契約を併せて締結している場合のみ対応が出来ます。

死亡届が出せないと死後事務委任契約の遂行が難しくなるため、死亡届を出すご家族がいらっしゃらない場合には任意後見契約を併せて契約する事が不可欠といえます。

葬儀、火葬の手配

120,000円~

契約時のご希望に沿って葬儀、火葬の手配を致します。ご希望により葬儀に参列してほしい方への連絡をし、喪主も致します。葬儀をせず直葬なのか、また葬儀の規模はどの程度にするのか、参列してほしい方への連絡の有無等で事務の規模が変わりますので、それにより金額が変わります。

納骨 埋葬

60,000円 +埋葬する場所への交通費実費(神奈川県以外の場合)

ご指定の墓地や納骨堂があればそちらに埋葬させて頂きます。

墓じまい、永代供養墓への改装

100,000円~150,000円

墓守をしてくれるご子孫がいらっしゃらないといった場合、ご希望により墓じまいや永代供養墓の手配を致します。

事前に準備した永代供養墓への埋葬別のお墓への移動(改葬)もご希望によりお受けします。

健康保険、年金の資格抹消手続き

40,000円

国民健康保険や介護保険などの保険関係、厚生年金や国民年金などの年金関係の資格抹消の手続きをします。運転免許を持っていれば返納手続きを併せてします。

病院の退院、施設の退所の手続き、清算

2契約まで 50,000円

入院していたお部屋の荷物の片づけ、入所されていた施設のお部屋の荷物の片づけ、費用の清算など退院や対処に関わる手続きを致します

税金の納税

1件につき20,000円

市区町村からの納税通知書を受け取り、亡くなられた年の分の住民税、固定資産税の納税手続きをします。

賃貸物件のお部屋の遺品整理、清掃や退去の手続き

60,000円

賃貸物件のお部屋内に残された遺品の整理、片づけ、清掃の業者の手続き、退去の手続きをして大家様、不動産会社にお部屋を引き渡します。また鍵の引き渡しまでのお部屋の管理を致します。

公共料金、他サービスの解約

1件につき15,000円

水道、電気、ガス、電話、インターネット関連(プロバイダー WiFiなど)、クレジットカードなどの解約手続きと清算など

デジタル関連の解除、解約

1件につき10,000円

SNSやブログ、メールなどのアカウントの削除(ご希望により、無くなられた事を知らせる投稿をしてからの削除も可)

ご友人、知人への亡くなられた事のご連絡

お一方につき2,000円

事前にリストをお預かりし、リストにある方に亡くなられた事をお知らせいたします。(電話もしくはメール)

ペットの譲渡先への引き渡し

50,000円

事前に譲り渡す方を指定されている場合です。亡くなられた後に決めていた譲渡先の方が引き取って下さらず、譲渡先や保護団体を探すことになった場合には100,000円となります

なお、対応出来るペットは犬、猫、小動物に限ります。

※上記の執行報酬以外に実費(ご遺体の搬送費、葬儀代など)がかかります。

※神奈川県、東京都以外の地域の方は出張費、宿泊費がかかる事がございますので別途のお見積りとなります。

※当職が遺言執行者になっている場合には、遺言執行(相続手続きなど)は別途の費用となります。

※公証役場手数料は別途かかります。

当事務所における死後事務委任契約ご依頼の流れ

ご相談

まずはご相談下さい。

ご不安な事、解決したことが何か、丁寧にお話を伺います。お伺いした内容によっては死後事務委任契約に併せて他の制度も必要になる事も御座いますのでこの段階で他の制度をご提案させて頂く事も御座います。

ご家族がいらっしゃる場合には専門家への死後事務委任契約を依頼する事を検討している事をお伝えください。ご家族に知らせないまま契約を締結してしまいますと、死後にトラブルやもめ事に発生する可能性が高くなります。

委任事項の検討、費用の計算、他制度との併用の検討

ご相談時のお話を踏まえてご検討頂き、ご家族がいらっしゃる方はご家族の同意を得て頂き、正式に死後事務委任契約をしたい、という事になりましたら、具体的に細かな内容を決めていきます。

※この段階で死後事務委任契約書作成依頼費用15万円の内、5万円を着手金としてお支払い頂きます。

・何を委任するか(委任事項)、それぞれの委任事項にかかる執行報酬(当事務所の報酬)はいくらなのか、執行に伴ってかかる費用(実費)がどの程度になるかを詰めていきます。

・執行に伴ってかかる費用(実費部分)については、概算を出すためにご希望を伺ったうえで専門業者(葬儀社など)との擦り合わせが必要となります。それぞれの委任事項について確認や業者との連絡、資料収集などをして大まかな実費の部分を計算していきます。これをわかりやすくリスト化してそれぞれの費用、トータルの費用の目安がつくように致します。

・遺言書、任意後見やみまもり契約など、死後事務委任契約には欠かせない制度を併せて契約する必要がある場合にはその理由や内容、かかる費用をご説明させて頂きます。

この段階でご相談から数え、1~2か月は時間がかかる事があります。

※ここで費用的に難しそう、同意していた家族が反対し始めた、等の理由で死後事務委任契約は辞める、という事も勿論出来ます。ご遠慮なくその旨お伝え下さい。

ただし着手金は上記業務が生じておりますためご返金が来ません。ご了承下さい。

死後事務委任契約書作成と公正証書

お話をお伺いし具体的に決めた委任事項を契約書の形にしていきます。遺言書作成を併せてご契約される場合には、遺言書の案文も、また他の制度も併用される場合には他の制度の契約書についても併せて作成していきます。

いずれの契約も公正証書にする事を前提として業務をさせて頂きますので、契約書案文が出来ましたらまず内容をご確認頂き、疑問点や分からない部分はご質問頂き、修正したい事がありましたら校正致します。

問題ない、という事になりましたら、公証役場の公証人に当職が連絡をし、案文を基に公正証書を作成してもらいます。

公正証書案文も事前にご本人にご確認頂き、内容に問題が無ければ改めて当職から公証人に連絡し、打ち合わせの上で調印の日程を調整します。

調整した日程に公証役場で遺言書はご本人のみが調印(証人2名が必要になります)、死後事務委任契約やみまもり契約、任意後見契約は委任者(ご依頼者様)と受任者(当職)が調印をし、契約が完了となります。

※この段階で公証役場には公証人手数料と謄本費用、当職にはご依頼費用(着手金を差し引いた金額)をお支払い頂く事になります。

死後事務委任執行費用を預託される契約の場合にはこの日までに事務所指定口座にお振込みを頂くか現金でお渡し頂き、当職が預かり用口座に入金して保管します。

遺言書作成(当職が遺言執行者に指定されているもの)も併せてご依頼頂いていた場合には執行費用は相続財産から清算されますので、この段階では必要ありません。

みまもり契約などその他の制度を併用しているのであればみまもりなどを開始

ご家族がいらっしゃらない方、ご家族が遠方にいる方の死後事務委任契約にみまもり契約は必須です。

みまもり契約はお元気な内から始め、定期的な電話連絡や訪問をします。電話で直接話すのが億劫という方は自動音声に対応するだけで良いシステムを利用するなど他の方法でも対応可能です。

連絡の頻度はご本人のご希望、お体の状態などによって決めていきます。状況により頻度を増やせる契約内容にして頂きます。

併せて任意後見も契約されている場合にはみまもりの中で認知機能の衰えがあると判断した時点で任意後見契約を発効させてみまもりから任意後見に移行します。

任意後見では契約内容によりますが、財産の管理や施設入所、入院などの手続きも後見人となっている当職が対応します。

任意後見契約が無く、みまもり契約と死後事務委任契約のみの場合には、入院や施設の入所の時点でみまもり契約が終了します。

認知症を発症せずお元気でお家で過ごされている場合には死亡までみまもりを継続できる事もあります。

死後事務委任執行 遺言執行

お亡くなりになられましたら、契約内容に従って死後事務を執行していきます。

遺言執行者に指定されている場合には、併せて遺言の執行(財産の承継など)もしていきます。

ご家族がいらっしゃる場合には死後事務の完了報告も致します。

死後事務執行費用を預託して頂いていた場合

→お預かりしていた費用で執行を行います。執行が完了した後に報酬分を差し引いて残った残額は相続財産に戻します。

遺言執行者に指定して頂き、相続財産から清算する形をとっていた場合

→全相続財産から死後事務執行費用、報酬を差し引きさせて頂き、残った部分を相続財産として遺言書通りの手続きをとります。

※死後の資産状況により、死後事務執行費用が確保出来ない場合には、自動的に死後事務委任契約が解除となります。