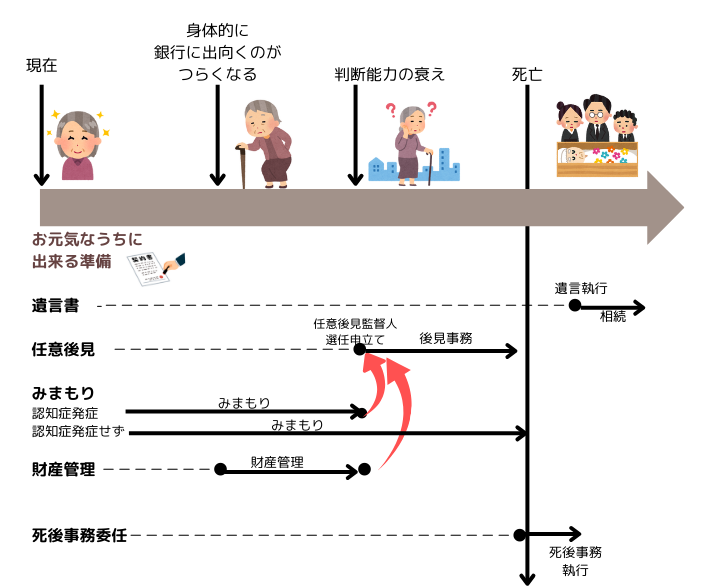

終活でもいろいろな制度、サポートがあり、違いが分からなくなってしまうものです。

どのタイミングでどのサポートを使いたいのか、以下のイラストを参考に考えてみてください。

(スマホでイラストが小さく見づらい場合にはイラストをタップするか、イラストを指で広げるようにすると大ききなります。)

任意後見とは

「任意後見」は、財産管理だけではなく身上監護まで後見人に託すことが出来る契約です。家族信託では身上監護までは託すことが出来ませんので、財産管理をメインとして考える家族信託とは色合いがだいぶ違う制度になります。

また、裁判所が選んだ見ず知らずの人が後見人になる可能性がある法定後見とは違い、自分が選んだ信頼の出来る人に自分の今後を託せる、という制度です。

亡くなるまでの自分の生き方を元気なうちに自分で計画し、自分が信頼ができる人に託すことが出来ますので認知症になってしまっても出来る限り自分らしく、尊厳を失わずに生きていきたいと思われている方やご家族がいらっしゃらない「おひとり様」、高齢の配偶者しかいない「おふたり様」には認知症対策として是非とも検討して頂きたい制度になります。

特に「おひとり様」の場合には、みまもり契約と任意後見契約、死後事務委任契約を併せて締結しておくと自身の判断能力が衰えてきたところから亡くなられた後までの事務を一貫して任せられるので安心です。

混同しやすい家族信託・任意後見・法定後見(成年後見など)の比較

内容

家族信託:家族、親族が親の財産を契約に従って管理、運用出来る

任意後見:自分の信頼できる相手(家族に限らない)を委託者とし、契約に従って財産管理や身上監護をしてもらう

法定後見:ご本人の判断能力が衰えた後に家庭裁判所が選任した弁護士や司法書士がなる法定後見人(成年後見人など)に財産の管理や身上監護をされる

契約のタイミング

家族信託:判断能力があるうち

任意後見:判断能力があるうち

法定後見:判断能力喪失後

効力発生のタイミング

家族信託:契約で自由に決められるのが原則

任意後見:ご本人の判断能力が衰えてきたと感じた時に、家族や任意後見人などが家裁に請求し、任意後見監督人が選任されたら(発効という)

法定後見:ご本人の判断能力がなくなり、家族など申し立て権のある物が家裁に申し立て、審判がおりたら

不動産がある場合の名義

家族信託:契約をしてすぐ受託者に移転する 受託者によって処分されるまで受託者名義

任意後見:後見人により処分がされるまではご本人名義

法定後見:後見人により処分がされるまではご本人名義

身上監護

家族信託:出来ない

任意後見:契約で定めれば出来る

法定後見:出来る

かかる費用

家族信託:専門家に依頼する場合には相談費用や契約書作成費用、公証役場費用など。月々の委託者への報酬は契約で自由に取り決める(無報酬も可)監督人を置く場合には月々の監督人の報酬

任意後見:専門家に依頼する場合には相談費用や契約書作成費用、公証役場費用など。判断能力が衰えて後見契約の発効をした後は後見人、任意後見人監督人へのそれぞれの月々の報酬(毎月数万円程度)

法定後見:後見人への月々の報酬(財産額に応じて裁判所が報酬額を決める。数万円程度)

任意後見契約 検討から契約発効までの流れ

いろいろな制度との違いや特徴を検討し、任意後見が自分の希望には合いそうだと思ったら、以下のような流れで進めていきます。

まずはご家族で認知症になってしまった時にどうするか、自分の身上監護や財産管理をしてくれるのは誰か等を話し合います。

子供が何人かいるのにその内の1人の子供とだけ話をして任意後見契約をしてしまうと、いざ後見開始となったときに何も聞かされていなかった他の子供の気持ちを傷つけてしまったり、もめてしまう可能性もあるので出来るだけ家族全員で話し合いましょう。

話し合いの段階で専門家に入ってもらうのも良いでしょう。

おひとり様の場合には最初から専門家に相談しながら進める必要があります。

ご本人が元気なうちに

家族(子供等)や、専門家と自身が認知症になってしまった時の財産管理や身上監護などを任せるための任意後見契約を締結し、代理権目録を作って後見内容を細かく決めておきます。(自己の生活、監護、財産の管理など)

契約は公正証書にしておきます。

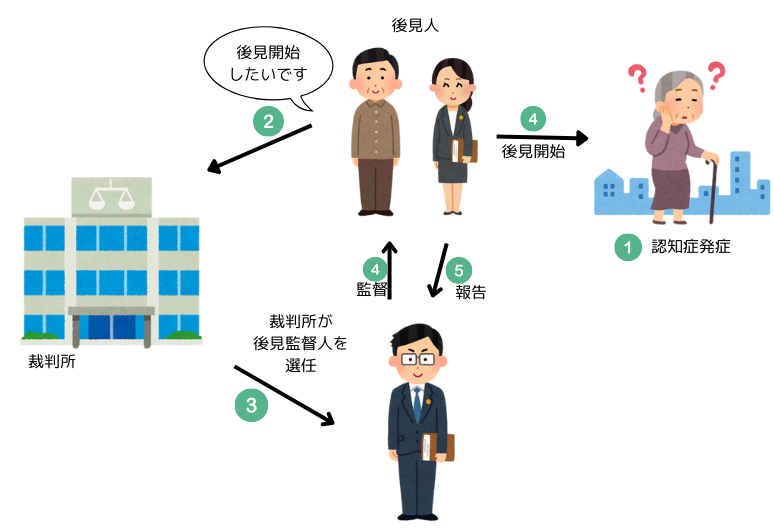

ご本人の判断能力が衰えてきたら、ご本人もしくは四親等内の親族、または任意後見人が裁判所に任意後見人監督人選任の申し立てをします。監督人が選任されて初めて後見契約が発効となり、後見が開始します。

任意後見監督人は適切な財産管理がなされているか、不正な事務はないか、といった事をチェックします。後見人は定期的に任意後見監督人に報告をします。

そして任意後見監督人が裁判所に報告をします。

監督人がいる事で適正な事務が行わるかどうかの監督が入りますので、これがご本人にとっては大きな安心材料となります。

また、後見人が財産管理を任せられているからといって、ポンポンと不動産を処分してしまうようでは困ります。法的には後見監督人の同意は必要ないとされていますが、士業などの専門家が後見人になった場合には、任意後見監督人に相談しながら不動産の売却が進められる事が多いです。

※選任後は任意後見監督人にも報酬がかかってきます。(月1~3万円)

任意後見で契約内容に入れておいたほうが良いもの

以下のような事項を入れます

預貯金など財産の管理、取引について

不動産の管理について

生活費の送金について

介護や福祉についての契約の締結や変更解除、費用の支払いについて

税金の支払い等について

入院の手続きや費用の支払いについてなど

上記は一例です。

実際に任意後見を契約する時には出来るだけ細かく、漏れがないように代理権目録を作っておいたほうが良いです。代理権目録にない事で認知症になってしまっていては出来ない事が出てきた場合、せっかく任意後見をしていたのに、法定後見を申し立てなければいけなくなる可能性があるからです。

任意後見と法定後見は併存しません。

専門家を挟まずに契約をする場合には、今後の起こりうることや必要になりそうなことを予測し、出来るだけ漏れが無いように話し合いましょう。

当事務所で後見契約を受けさせて頂く場合には代理権目録と併せて、指図書もしくはライフプランなどを作成します。

この書面には契約締結時には確定時効として契約書には記載しづらい事を更に細かく記載します。

施設に入ったらこんな風に過ごしたい

こんな趣味があるからそれは出来る範囲で継続したい

こんな食べ物は好きではないから食べさせないでほしい

延命治療はしてほしくない、などといったご本人の希望を残しておきます。

ライフプランがあることで、後見人もご本人の希望に沿って事務を行うための指針にする事が出来ますので、より尊厳を失わずに最後まで自分らしく人生を全うして頂く手助けになります。

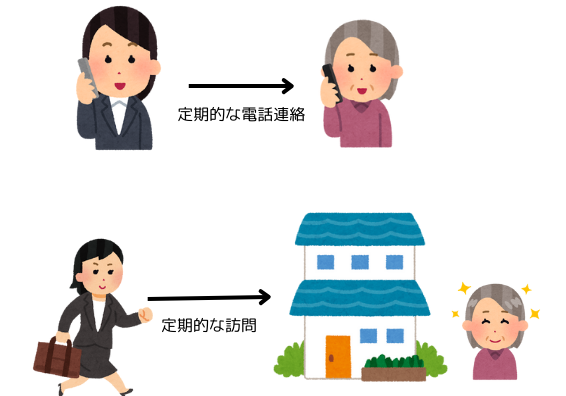

併せて考えたい「みまもり契約」

せっかく任意後見を契約しても、契約を発効(任意後見監督人が選任されて、実際に任意後見が開始する事)しなければ意味がありません。

また任意後見契約を発効させるためにはご本人の同意が必要になるため、完全に認知機能を失ってからでは発効が出来ないのです。

ですから、そろそろ少し認知機能が落ちてきたから任意後見契約を発効した方が良いかも、という判断が必要になります。

この判断ですが、一緒に暮らしているご家族が後見人にもなっているのであれば心配ないケースが多いですが、任意後見契約をした方で、ご家族が遠方に暮らしていてなかなかご本人の状況を見に行けない、もしくはご家族がいらっしゃらないという場合には任意後見契約を締結した専門家との「みまもり契約」も併せて契約する事が大事です。

定期的にそして継続的にコンタクトを取り、会話をしたり直接会った時の様子などから、そろそろ後見契約を発効させた方が良いかもしれない…というタイミングを判断します。

当事務所における任意後見に関わる取扱い業務

どういった手続きがご自分に必要か分からない方の為のご相談とコンサルティング

任意後見契約の契約書作成

任意後見契約の後見人としての契約締結

任意後見発効後の後見業務

みまもり契約

その他、みまもり契約から財産管理、任意後見、死後事務委任、遺言執行と最後までトータル的にサポートさせて頂く方もいらっしゃいます。(おひとり様対策としてはこれが一番万全です)

必要に応じて税理士や司法書士とも打合せしながら進めさせて頂きます。

女性行政書士が対応致します。

まずはお気軽にご相談下さい。

当事務所における一般的な任意後見業務の流れ

(家族信託など他の制度と併用する場合などは多少違ってきます)

1・ご相談

まずはご相談下さい。その中でご本人が何を望まれているのか、ご家族は何を望まれているのか、丁寧にお話を伺います。

ご相談をお伺いした後、必要に応じて税理士と、支払う可能性が出てくる税金や節税についても検討しながら打合せしてご提案させて頂く内容を練りますので、いったんご相談を持ち帰らせて頂きます。

また本当に任意後見が必要なのか、もしくは他の制度が合っているのかも検討していきます。

そのうえで、日を改めて任意後見契約をすべきか否かを含め、ご希望を叶う為に必要な制度の選択肢をご提案させて頂き、流れや費用などについてもご説明していきます。

この段階でみまもり契約や財産管理契約、死後事務委任契約、家族信託など他の制度と併用しての契約があった方がより良いのか、ご希望を叶えるために必要そうであれば併せてご提案しながら検討していくことになります。

勿論、あくまで全てご提案となりますので、説明を聞いて頂きご質問頂きながら最終的にご本人様に決めて頂きます。

2・任意後見契約の内容の検討・代理権目録の作成

任意後見契約をすることを決められましたら、後見人を誰にするのか、また具体的な契約内容はどうしていくのかを決めていきます。

(※この段階でご家族がいらっしゃる場合にはご家族に任意後見契約を締結をする事を伝え、同意を得て頂きます。それにより後のトラブルを防ぎます。)

・後見人は誰なのか、委任事項はどういった内容にするのか、報酬は月額いくらにするのかなど、任意後見契約書に記載の出来る法定事項をまずは検討していき、当事務所にてこの法定事項を記載した代理権目録を作成していきます。

3・法定事項以外の委任事項の検討・指図書の作成(任意)

ご本人の希望の中で、現在および将来の確定事項ではない為に契約書に記載しづらいものがあります。ご本人のご希望を出来る限りかなえられるよう、契約書に記載しづらいご希望は別書面(「指図書」もしくは「ライフプラン」)に残します。

趣味や食べ物の好み、病気になった時の医療方針、死亡後の葬儀の希望などを指図書に残す事で、任意後見人が後見事務をするのに迷った時、その指図書が非常に役立ち、よりご本人らしい生き方のサポートが出来るからです。

こういった事まで出来るのは任意後見制度のみです。家族信託や法定後見では叶いません。

4・契約に必要な各機関との調整、連携

任意後見人が財産管理をしていくので、今後の為に金融機関とのやり取りを円満に進めていくために事前に必要書類等確認し、調整していきます。不動産があれば契約内容を踏まえた司法書士への確認、節税も考えて検討するのであれば税理士との打合せ、公証人との打合せ、日程調整、その他金融機関の手続きの確認などが必要です。

ご相談からここまで2~3か月かかります。

5・公証役場で公正証書作成・公証人が嘱託で登記

任意後見は必ず公正証書にする必要があります。公証人が本人に直接意思確認をするため、代理調印は出来ません。公証人との打合せなどは全て当事務所が行いますが、ご本人が最後の調印の日に公証役場に出向いて頂き、内容に間違いがない旨を公証人に伝える事になります。

入院中や体調の問題で公証役場に出向く事が難しい場合には公証人に出張してもらう事も可能ですし、当事務所でご依頼をお受けしている場合にはお車で一緒に公証役場まで出向く事も可能です

任意後見の登記がされる事で、法定後見に優先する任意後見が存在する、という事が証明されます。

6・みまもり(契約がある場合のみ)・任意後見契約の発効

当事務所が後見人になっている契約の場合でみまもり契約、財産管理契約など併用している場合には、ご本人の状態を確認しながら、ご家族が後見人になられている場合にはご家族が毎日の生活の中でタイミングを判断して頂き、任意後見契約を発効させた方が良いタイミングが来たら家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求し、選任された段階で任意後見事務を開始していく事になります。